Konkrete Kunst ist vielschichtig, wandlungsfähig und gesellschaftlich relevant seit Anfang des 20. Jahrhunderts, angefangen beim russischen Konstruktivismus und der niederländischen De Stijl-Bewegung. Das macht die Ausstellung Konkret global! im Würzburger Kulturspeicher bewusst. Zwar ist in Würzburg durch die Sammlung Ruppert und deren vorrangig europäische Ausrichtung der Boden bereitet für eine umfangreichere Betrachtung dieser Stilrichtung, doch dass mit ihr ein neues Kapitel der Kunstgeschichte aufgeschlagen wurde, die sich von Mittel- und Südamerika bis nach Afrika und Asien auswirkt, ist doch erstaunlich.

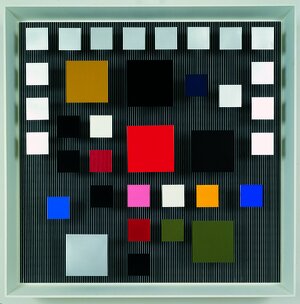

Konkrete Kunst will sich befreien vom Konventionellen. Sie bedeutet den geometrischen Umgang mit dem Nichtgegenständlichen. Sie kann sich manifestieren in Gemälden, Grafiken, Skulpturen, kinetischen Objekten, Fotos, Videos, Musik und Literatur.

Neue Schule des Sehens

Im ersten Raum der Ausstellung werden vorwiegend Werke aus dem süd- und mittelamerikanischen Raum gezeigt, beginnend mit der frühen konstruktiven Komposition von Joaquín Torres-García aus Uruguay von 1931: Auf einer quasi monochromen Bildfläche finden sich innerhalb eines geometrischen Rasters Anspielungen auf Erinnerungen an heimische Objekte. Torres-García will eine neue Schule des Sehens gründen und stellt dafür die Landkarte Lateinamerikas grafisch auf den Kopf,  denn der Süden soll eine neue Wertschöpfung erfahren.

denn der Süden soll eine neue Wertschöpfung erfahren.

Vorbild für viele der Künstlerinnen und Künstler aber ist Piet Mondrian, dessen Ansatz man weiterentwickelt. Denn die Fläche soll überwunden werden, das Bild soll nicht mehr einem Fenster in einen Raum gleichen.

Wichtiges Medium der Auseinandersetzung mit der konkreten Kunst war die Zeitschrift MADI, ein Manifest gegen die etablierte Kunst der Mächtigen. Auch Fotos, etwa Fotoforma von Geraldo de Barros, und abstrakte Fotografie mit Lochkarten schließen sich dem Bestreben an, nicht mehr darzustellen, sondern Nichtdarstellbares in Form zu bringen.

Kinetische Kunst kommt hinzu. In Unilabor, einer brasilianischen Genossenschaft christlicher Arbeiter (1954 bis 1967), werden neue Designs für Möbel entworfen. Buchstaben oder Ziffern werden zu Objekten. Angeregt durch die konkrete Poesie von Max Bense entstehen konstruktiv-konkrete Bilder von Mira Schendel. Und Lenora de Barros zeigt auf einer ganzen Stellwand ihre visuelle Poesie Olhos de Lila, indem sie Pingpongbälle mit Texten vor ihre Augen hält.

Schon in den 1940er-Jahren wurde in Brasilien die soziale Funktion von Kunst angestrebt. Almir Mavignier, durch das Studium bei Max Bill angeregt, thematisierte die Gleichzeitigkeit von Struktur und Zufall. Man wollte sich von der Vergangenheit, den postkolonialen Gesellschaften und ihren prägenden Einflüssen auf die Gestaltung lösen, einen Gegenentwurf schaffen zur Lebenswirklichkeit in totalitären Systemen.

Kunst sollte universell sein dank geometrischer Konstruktionen. Linien, Farben, Flächen gelten als konkret – Gefühle, Dramatik oder Symbolik werden abgelehnt. Doch dogmatisch blieb dieser Universalismo constructivo nicht, sondern verwendete auch indigene Bildelemente, so wie Eduardo Terrazas auf seinen Tablas, auf denen er aus mit Wachs überzogenen farbigen Fäden, wie sie die traditionelle textile Volkskunst Mexikos verwendet, leuchtend klare geometrische Formen bildet. Rubem Valentim baut in seine Emblema-Tafeln sakrale Symbole als abstrakte Grundformen ein.

Islamische Ornamente

Der zweite Ausstellungsraum zeigt Ausprägungen der konkret-konstruktivistischen Kunst im arabischen und afrikanischen Raum. Mohamed Melehi lässt bei seiner wellenartigen Composition an einen Aufbruch denken. Die Arbeit für Studentenausstellungen in Marrakesch dokumentiert die Entstehung geometrisch-konkreter Räume. Eine große, durch Besucherinnen und Besucher veränderbare Installation aus roten Modulen auf dem Boden von Ra-sheed Aareen weist hin auf die Demokratisierung einer solchen Skulptur.

Auch islamische Ornamente beeinflussen die Formen. Die Künstlerin Saloua Raouda Choucair aus Beirut hat rhythmische Kompositionen auf einem Gemälde geschaffen und Ähnliches auf einem Teppich verwirklicht. Ihre kriegsbeschädigten weißen, skulpturalen Poems, kleine Architekturobjekte, sind unter anderem vom Sufismus inspiriert. Auch kinetisches Painting per Video probierte sie aus.

Eine Ausnahmeerscheinung ist wohl auch der im vergangenen Jahr verstorbene Atta Kwami aus Ghana: Er malte 2018 sehr bunte, bewegte, abstrakte Farbfelder ohne harte Linien dicht an dicht und zeigt so auf eine Richtung weg von der genauen mathematischen Abstraktion, als Straßenkunst für alle. (Renate Freyeisen)

Information: Bis 15. Januar. Museum Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg. www.kulturspeicher.de

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!