Der Würzburger Grafiker Dietmar Kaiser schuf in seiner Heimatstadt mit Mitstreitern einen Raum, in dem jeder gleich viel wert ist. Egal, ob er reich ist oder arm. „Freiraum“ nennt sich das Projekt, in dem gekocht, kreativ gestaltet, Kleidung getauscht, musiziert oder gelesen wird. Alles ist dort umsonst. Niemand hat das Sagen. Das Ziel: soziale Grenzen überwinden und Vorurteile abbauen.

Leistungszwang, Wettbewerbsdruck, Konkurrenz: Der Würzburger Grafiker Dietmar Kaiser hatte das alles satt. „Wir lernen, in Konkurrenz zu sein und Leistung für Gegenleistung zu erbringen“, sagt er. Ende 2014 ging er deshalb mit Mitstreitern daran, in seiner Heimatstadt Würzburg einen Raum zu schaffen, in dem die Philosophie des Teilens im Mittelpunkt stehen sollte. Jeder Mensch nimmt, was er braucht, und gibt, was er kann. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten. „Freiraum“ nennt sich das Freizeitprojekt, das im Dezember seinen fünften Geburtstag feiert.

Im Freiraum kann man zwanglos zusammensitzen oder für sich alleine chillen. Es gibt gebrauchte Bücher zum Schmökern, Klamotten, die verschenkt werden, und eine Küche, in der immer irgendetwas zu finden ist. Um sich einen Tee zu machen oder um für sich oder andere ein vegetarisches Gericht zu kochen. Farben stehen zum Malen bereit, es gibt Stoffe und eine Nähmaschine sowie Instrumente für spontane Jamsessions. Die gesamte Einrichtung des Freiraums ist geschenkt und aus zweiter Hand. Und was immer dort vorhanden ist, gehört allen und dient der gemeinschaftlichen Nutzung. Jeder darf kommen.

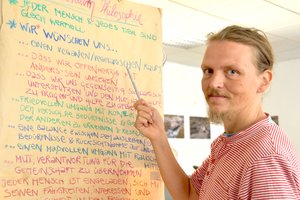

Dabei geht es nicht darum, Menschen in prekären Lagen zu helfen. Es geht um ein Zusammenleben „auf Augenhöhe“. Der Freiraum ist ein schwellenloser Raum für alle Menschen, unabhängig von sozialem Status, Herkunft, Alter, Größe des Geldbeutels und Interessen. Soziale Grenzen sollen überwunden werden. Begegnungen entstehen außerhalb gesellschaftlicher Schubladen. Im Freiraum soll nicht erkennbar werden, wer (gerade) hat und wer (gerade) gibt. Dieses „Postwachstumsprojekt“, sagt Kaiser, wende sich gegen jede Art direkter oder indirekter Hierarchisierung. „Jeder Mensch & jedes Tier sind gleich wertvoll“, heißt es passend auf dem Plakat im Eingangsbereich, auf dem seit Kurzem die „Freiraum-Philosophie“ in bunten Farben festgehalten ist.

Die Menschen verschenken ihre Zeit und ihr Wissen

Während soziale Akteure seit Jahren vergeblich fordern, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, wird im Freiraum geübt, möglichst besitzlos zu leben. Zumindest in materieller Hinsicht. Die Fähigkeiten, die jene, die in den Freiraum kommen, von Natur aus „besitzen“, sollen ebenso wie Wissen und Zeit „verschenkt“ werden. Das sprach zum Beispiel Caro an. Die junge Sprecherzieherin wurde bei einer konsumkritischen Stadtführung der Organisation „Weltbewusst“ auf den Freiraum aufmerksam – und war sofort fasziniert. Vier Monate lang verschenkte sie ihr Wissen in einem Kurs namens „Körper – Atem – Stimme“.

Das Ganze klingt schon etwas nach Schlaraffenland. Wer mag, kann im Freiraum dreimal in der Woche zu den Öffnungszeiten vegetarisch schlemmen. Oder faulenzen, ohne je einen Finger krumm machen zu müssen. Doch der Freiraum schwebt keineswegs auf einer rosa Wolke. Wie überall, menschelt es. Vor Kurzem menschelte es sogar ganz gewaltig. So sehr, dass das Organisationsteam  beschloss, eine Art Selbstvergewisserungsprozess einzuleiten. Einen Tag lang trafen sich 30 Freiraum-Fans, um sich über das, was der Freiraum sein soll, Gedanken zu machen. Die Quintessenz prangt nun als „Freiraum-Philosophie“ gegenüber dem Eingang. Dabei hat diese Philosophie dezidiert nicht den Charakter einer Hausordnung, betont Kaiser. Was der Freiraum sein soll beziehungsweise was er gerne wäre, wird auf dem Plakat als „Wünsche“ formuliert. „Wir wünschen uns einen veganen/vegetarischen Raum“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Wir wünschen uns, dass wir offenherzig mit Anderssein umgehen.“ Oder: „Wir wünschen uns einen friedvollen Umgang mit Konflikten.“ Weil es sich „nur“ um Wünsche handelt, gibt es auch keine Sanktionen bei Verstößen.

beschloss, eine Art Selbstvergewisserungsprozess einzuleiten. Einen Tag lang trafen sich 30 Freiraum-Fans, um sich über das, was der Freiraum sein soll, Gedanken zu machen. Die Quintessenz prangt nun als „Freiraum-Philosophie“ gegenüber dem Eingang. Dabei hat diese Philosophie dezidiert nicht den Charakter einer Hausordnung, betont Kaiser. Was der Freiraum sein soll beziehungsweise was er gerne wäre, wird auf dem Plakat als „Wünsche“ formuliert. „Wir wünschen uns einen veganen/vegetarischen Raum“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Wir wünschen uns, dass wir offenherzig mit Anderssein umgehen.“ Oder: „Wir wünschen uns einen friedvollen Umgang mit Konflikten.“ Weil es sich „nur“ um Wünsche handelt, gibt es auch keine Sanktionen bei Verstößen.

Jede feste Richtlinie und jede verbindliche Anweisung würde verhindern, was der Freiraum fördern will: Kreativität, Hierarchiefreiheit und Eigenverantwortung. Weil nichts aufoktroyiert werden soll, fallen anstehende Entscheidungen auch in einer offenen Organisationsgruppe, an der jeder, der Lust hat, teilnehmen kann. Alle, die den Freiraum nutzen, werden als „gleichwertige Teilhabende“ angesehen, die den Freiraum eigenverantwortlich mitgestalten und sich um ihn kümmern können. Kaiser: „Diese Eigenverantwortung will der Freiraum dem allgemeinen Dienstleistungs- und Konsumgeist entgegensetzen.“

Menschen, die Geld, Macht und Kapital haben, können andere psychisch unterdrücken. Kein Geld zu haben oder auf Verdienst angewiesen zu sein, mache umgekehrt in vielen Fällen unfrei, erklärt Kaiser. Es verhindert, dass man seine Lebenszeit selbstbestimmt so nutzt, wie man es möchte. Kaiser hat ein griffiges Beispiel parat, das zeigt, wie sehr der Faktor „Geld“ menschliche Beziehungen beeinflussen kann. Folgende Situation: Man wird von einem Freund ins Restaurant eingeladen und weiß mit Blick auf die angegebenen Preise nicht, was man bestellen soll. Ganz sicher nicht das teuerste Essen – das wäre ja schamlos. Aber auch nicht das billigste. Das würde ebenfalls blöd ankommen. Also wählt man etwas dazwischen. Und zwar nicht nach dem eigenen Appetit, so Kaiser, sondern aus finanziellen Erwägungen.

Der Freiraum richtet sich aber nicht zuletzt gegen das politische Dogma des Wirtschaftswachstums. Im Zwei-Wochen-Rhythmus trifft sich mittwochs um 19 Uhr eine Gruppe, die sich der Idee der Gemeinwohl-Ökonomie verschrieben hat. Bei diesen Treffen wird über einzelne Passagen des Buchs Gemeinwohl-Ökonomie von Christian Felber diskutiert. Felber meint mit Gemeinwohl-Ökonomie eine ethische Marktwirtschaft, die überwiegend auf privaten, allerdings nicht miteinander konkurrierenden Unternehmen beruht. Der Freiraum selbst geht mit seinem Ideal eines geldfreien Miteinanderlebens über diesen Gedanken noch hinaus.

Der Lohn der Künstler: Bewunderung und Applaus

Ein Faktum aber kommt der Idee „Geldfreiheit“ natürlich unausweichlich in die Quere: Der in der Würzburger Maiergasse angesiedelte Freiraum kostet Miete. Und zwar nicht zu knapp. Wie viel berappt werden muss, ist transparent auf der Homepage aufgelistet: Im aktuellen Domizil, in das man im Mai 2016 einzog, fielen bislang knapp 36 000 Euro an Miete ohne Nebenkosten an. Mehr als 10 000 Euro müssen also jährlich eingesammelt werden. Dank einer erstmals organisierten, erfolgreichen Crowdfunding-Aktion ist die Miete aktuell bis August 2020 gesichert.

Die Kernidee des Freiraums ist bis heute nicht immer leicht zu vermitteln, weiß Kaiser. Schwierig wird es manchmal mit den Kreativen, die kommen, um zu musizieren, Bilder auszustellen oder aus einem Werk zu lesen. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Band CDs offeriert. Was nicht erwünscht ist. Auch werden die ausgestellten Fotografien und Bilder im Freiraum nicht verkauft: „Denn auch Kunst ist bei uns ausschließlich dazu da, um einander zu erfreuen und zu bereichern.“ An die Stelle von Geld tritt Applaus.

Wer „Künstler“ und „Künstlerin“ ist, wird dagegen nicht von außen definiert. Im Freiraum muss niemand, der ausstellen, lesen, musizieren, performen oder auf sonst eine Weise kreativ sein möchte, einen Nachweis zeigen, dass er das auch kann. Gleichzeitig wird eine der größten Hemmschwellen armer Menschen zu Kunst und Kultur beseitigt: Eintritt gibt es selbstverständlich keinen. (Pat Christ)

Foto (Pat Christ): Dietmar Kaiser mit der Wunschliste der Nutzer des Freiraums.

beschloss, eine Art Selbstvergewisserungsprozess einzuleiten. Einen Tag lang trafen sich 30 Freiraum-Fans, um sich über das, was der Freiraum sein soll, Gedanken zu machen. Die Quintessenz prangt nun als „Freiraum-Philosophie“ gegenüber dem Eingang. Dabei hat diese Philosophie dezidiert nicht den Charakter einer Hausordnung, betont Kaiser. Was der Freiraum sein soll beziehungsweise was er gerne wäre, wird auf dem Plakat als „Wünsche“ formuliert. „Wir wünschen uns einen veganen/vegetarischen Raum“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Wir wünschen uns, dass wir offenherzig mit Anderssein umgehen.“ Oder: „Wir wünschen uns einen friedvollen Umgang mit Konflikten.“ Weil es sich „nur“ um Wünsche handelt, gibt es auch keine Sanktionen bei Verstößen.

beschloss, eine Art Selbstvergewisserungsprozess einzuleiten. Einen Tag lang trafen sich 30 Freiraum-Fans, um sich über das, was der Freiraum sein soll, Gedanken zu machen. Die Quintessenz prangt nun als „Freiraum-Philosophie“ gegenüber dem Eingang. Dabei hat diese Philosophie dezidiert nicht den Charakter einer Hausordnung, betont Kaiser. Was der Freiraum sein soll beziehungsweise was er gerne wäre, wird auf dem Plakat als „Wünsche“ formuliert. „Wir wünschen uns einen veganen/vegetarischen Raum“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Wir wünschen uns, dass wir offenherzig mit Anderssein umgehen.“ Oder: „Wir wünschen uns einen friedvollen Umgang mit Konflikten.“ Weil es sich „nur“ um Wünsche handelt, gibt es auch keine Sanktionen bei Verstößen.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!