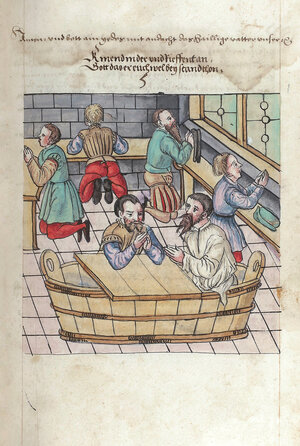

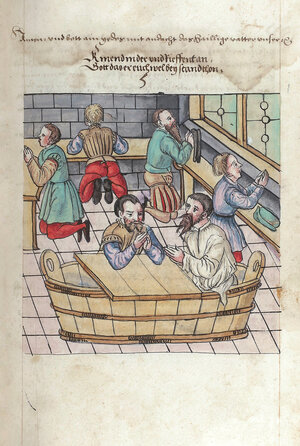

Zimperlich sollte man weniger sein: Narkosemittel wurden nicht verabreicht (es gab sie zwar, aber man tat sich schwer mit der Dosierung), ein wenig Wein und ein Entspannungsbad mussten genügen, vielleicht erhörte einen auch Gott oder zumindest der Heilige Rochus. Und dann waren da auch die kräftigen weltlichen Helfer, die einen im sicheren Griff hatten.

schreie werden trotzdem durch das einstige Augsburger Schneidhaus gehallt haben. Aber was war schon die relativ kurze Pein während einer Operation im Vergleich zu den Qualen, die einen zuvor Tag und Nacht malträtiert hatten? Blasensteine oder ein Bruch waren nicht einfach nur unangenehm oder lästig, sondern konnten einen schlimmstenfalls gar ins Jenseits befördern. Es sollen sich sogar Menschen selbst „erstochenn, erseufft und erhenkt“ haben, weil ihre Schmerzen „so gewaldigk groß und un-leidlich“ waren, berichtete Georg Bartisch (1535 bis 1606) in seinem damals unveröffentlichten urologischen Kunstbuch (1575).

Unter Brüchen (wozu auch Gebärmuttervorfäl-le zählten) litten Arm und Reich – aber nicht je-der konnte sich in früheren Jahrhunderten eine erlösende Operation samt betreuter Genesung leisten. Glück hatte, wer unvermögend war  und gerade deshalb im Augsburger Schneidhaus Auf-nahme fand: Die Kosten einer OP und der ge-samte Krankenhausaufenthalt gingen auf Rech-nung der Fugger.

und gerade deshalb im Augsburger Schneidhaus Auf-nahme fand: Die Kosten einer OP und der ge-samte Krankenhausaufenthalt gingen auf Rech-nung der Fugger.

Trend zum Spezialkrankenhaus

Anton Fugger (1493 bis 1560) konnte ein Klagelied von „Steinschmerzen“ singen – er war selbst Opfer dieses Leidens. Vermutlich war dies ausschlaggebend für seine Stiftung, die Augsburg neben vielen anderen Hospitälern das damals einzige, ausschließlich auf die Chirurgie spezialisierte Krankenhaus bescherte – eine Rarität im Gesundheitswesen jener Zeit. Üblich waren multifunktionale Hospitäler. Allerdings gab es schon seit dem frühen Mittelalter spezialisierte Häuser, typischerweise für Leprakranke, die abgesondert unterzubringen waren. Ab Ende des 15. Jahrhunderts schossen Einrichtungen aus dem Boden, die sich der Be-handlung der damals grassierenden neuen Seuche verschrieben: der „Franzosenkrankheit“ alias Syphilis. In Augsburg gab es gleich drei darauf spezialisierte Häuser, zwei davon waren Fuggersche Privateinrichtungen, die als „Holzhäuser“ bezeichnet wurden – und das nicht der Bauweise wegen, sondern mit Bezug zur dort praktizierten Therapie: Syphiliskranken wurde ein Sud aus dem Holz des Guajakbaums verabreicht; schon die Maya sollen auf dieses Rezept zur Heilung von Geschlechtskrankheiten gesetzt haben. Das Wissen darum ebenso wie das (teure) Holz kamen aus der Neuen Welt nach Europa – die Fugger mit ihren weitreichenden Handelsbeziehungen hatten natürlich den besten Zugang dazu. Außer dieser natürlichen Medikation verabreichte man in schweren Fällen Quecksilber – äußerlich und innerlich.

Ebenfalls auf die Naturmedizin griff man meist erst einmal zurück, um Blasensteine loszuwerden: Vor allem Spargel sollte wegen seiner harntreibenden Wirkung das Ausspülen fördern. Aber bei der Verabreichung potenziell hilfreicher Medikamente gegen die oft schon großen Trümmer waren Heilkundige, Bader und Ärzte schnell am Ende ihres Lateins. Dann half nur noch das Entfernen.

Freilich wurde seit Alters her operiert, aber die moderne, akademische Chirurgie etablierte sich erst Ende des 15. und im Laufe des 16. Jahrhunderts mit entsprechend fundierten Lehrwerken. Augsburg war Verlagshochburg, entsprechend hatte man dort Zugriff auf den neuesten Wissensstand auch in der Medizin. 1540 stifteten die Fugger in ihrer Heimatstadt das erste Schneidhaus, was sie öffentlichkeitswirksam mit Flugblättern plakatierten. Daraus lässt sich auch die Ein-grenzung des chirurgischen Spektrums ablesen: Operationen in der Schädelhöhle, dem Brust- und Bauchraum blieben tabu – des zu hohen Risikos wegen. Vielmehr ging es um Bruch- und Steinleiden. Auch wer akut operiert werden musste, hatte im Augsburger Schneidhaus keine Chance, aufgenommen zu werden: Dort konzentrierte man sich auf chronisch Leidende, bei denen eine Operation möglich war (auch wegen des allgemeinen Gesundheitszustands) und überhaupt Erfolg versprach.

Von heute auf morgen ging dort sowieso nichts: Wer Aufnahme erbat, musste erst den bürokratischen Weg mit zwei bis drei Stationen beschreiten. Zunächst galt es, beim Rat der Stadt sich die Bedürftigkeit samt Empfehlungsschreiben zu organisieren, das dann in der Fuggerschen Verwaltung noch bearbeitet und ge-nehmigt werden musste.

Jährlich gaben die Fugger 1200 Gulden aus für die chirurgische Behandlung Bedürftiger – und das sollte nach dem testamentarischen Willen von Anton Fugger auf ewig so bleiben: In seinem Sterbejahr 1560 stattete er seine Schneidhaus-Stiftung mit einem Eigenkapital von 28 000 Gulden aus – das ergab 1400 Gulden jährliche Kapitalzinsen für die medizinische Wohltat.

Das Fuggersche Schneidhaus sollte sich als Erfolgsmodell etablieren und war vor allem wegen seiner Kombination aus Operation plus kurativer Begleitung eine Besonderheit im Krankenhauswesen. Bestand hatte das Haus bis 1806.

Indes ist seine Bedeutung in Vergessenheit geraten, die Quellenlage zu seinem Betrieb ist sehr dürftig. Erst jüngst ist seine Geschichte aufgearbeitet worden, eine frühneuzeitliche Handschrift gab den Anstoß dazu. Das Werk hatte die Gesell-schaft der Freunde und Förderer des Deutschen Medizinhistorischen Museums e.V. für „ihr“ Ingolstädter Spezialmuseum im Fachantiquariat gekauft, wo man den vagen Hinweis auf das Schneidhaus mitlieferte. In dessen Umfeld  war das Manuskript tatsächlich entstanden, wie die Recherche ergab. Abgebildet sind nämlich seitenweise Steine, vermutlich Blasensteine. Aufgeführt sind zudem Namen der Operierten – und auf die stieß man auch beim Abgleich mit Rechnungsbüchern im Fugger-Archiv (Dillingen).

war das Manuskript tatsächlich entstanden, wie die Recherche ergab. Abgebildet sind nämlich seitenweise Steine, vermutlich Blasensteine. Aufgeführt sind zudem Namen der Operierten – und auf die stieß man auch beim Abgleich mit Rechnungsbüchern im Fugger-Archiv (Dillingen).

Eben der versierten Buchhaltung im Fuggerschen Handelsuniversum ist es zu verdanken, dass sich aus dortigen Unterlagen zumindest für die Jahre 1580 bis 1630 Einzelheiten auch über das Schneidhaus rekonstruieren ließen – ein Unterfangen des Medizinhistorischen Museums, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft förderte. Rund um die Ergebnisse hat das Museum eine Ausstellung arrangiert und ein Katalogbuch herausgegeben. In beiden ist das Schneidhaus eingebettet in das ineinandergreifende System von Krankenfürsorge, Stiftungswesen, Religion, Kon-fessionspolitik, Wirtschaft – und natürlich dem Wirken der Fugger in ihrer Heimatstadt.

Arbeitskraft der Untertanen erhalten

Der Schneidhaus-Stifter Anton Fugger gehörte zur dritten Generation der vor allem unter seinem Onkel Jakob zu Reichtum und Weltruhm gelangten Handelsfamilie, die ab 1367 in Augsburg ansässig war. Aus den bürgerlichen Fuggern wurden ab 1511 nach und nach Adlige und Reichsgrafen – und das verpflichtete. Neben der Motivation, etwas fürs eigene Seelenheil zu tun, sorgten Stiftungen für Präsenz und Ansehen in der Gesellschaft. Nicht zu vergessen, dass diese Art der Fürsorge fürs Volk auch wirtschaftliche Vorteile mit sich brachte: Schließlich hing die Ar-beitskraft (auf die die Fugger in ihren zahlreichen Unternehmungen besonders angewiesen waren) wesentlich von den Lebensumständen ab. Und die waren zur Zeit der Schneidhaus-Gründung nicht sehr rosig: Alles gehe „mehr zur Böserung als zur Besserung“, warnte Anton Fuggers Sohn Hans.

Noch war die Erinnerung an die Bauernkriege 1524 bis 1526 lebhaft in Erinnerung – musste man ob der grassierenden Armut, sinkenden Wirtschaftskraft (auch infolge der lähmenden Konfessionsstreitigkeiten) und der Inflation erneut mit Revolten der unteren Stände rechnen? 1571/72 wurden in Augsburg 10 Prozent der Menschen vom Almosenamt versorgt, das waren doppelt so viele wie in krisenloser Zeit. Hinzu kamen Tausende Bettler: 1571 sollen allein 10 000 der Stadt verwiesen worden sein. Am anderen Ende der ökonomischen Messlatte standen 10 Prozent Reiche, die 91 Prozent der Vermögensteuer aufbrachten (1618).

Die Reichen mögen sich Leibärzte geleistet haben – aber auch für arme Schlucker gab es medizinische Versorgung, und zwar professionelle jenseits der Eigenbehandlung oder den von Quacksalbern verordneten dubiosen „Therapien“, die nicht selten auf „weißer Magie“ beruhten. Inzwischen war die medizinische Fürsorge zunehmend von der kirchlichen und privaten in die kommunale Zuständigkeit übergegangen und Augsburg hatte (allerdings noch ohne chi-rurgische Spezialeinrichtung) gleich ein sehr differenziertes Hospitalwesen. Für alte Gebrechliche gab es das Heilig-Geist-Spital, das als Alters- und Pflegeheim fungierte. Akut Erkrankte, und zwar arme, wurden im Pilger- und Almosenheim be-handelt, so sie „mit offenen Schäden und andern abscheulichen Krankheiten beladen“ waren. Die Diagnosen stellten gelehrte Ärzte und ausgebildete Wundärzte. Im Interesse der Stadt war es natürlich auch, Isolationseinrichtungen jenseits der Stadttore für Leprakranke zu unterhalten.

Schneidhaus für Katholiken

Der Konfessionsstreit führte allerdings dazu, dass bei der Aufnahme in den Einrichtungen für Kranke nicht nur der soziale Aspekte sondern auch die Religions-zugehörigkeit Ausschlag gab. Die Augsburger Stadtgemeinde war lutherisch geprägt, als Anton Fugger seine Schneidhaus-Stiftung ins Leben rief – seinem Willen nach sollten dort explizit katholische Augsburger und andere Untertanen der Fuggerschen Besitzungen behandelt werden, und zwar nicht nur in Augsburg beheimatete: Belegen zufolge stammten zeitweise nur 9 bis 17 Prozent der Kranken aus der Reichsstadt, das Gros der Patienten kam aus einem Umkreis von 150 Kilometern ... (Karin Dütsch)

Lesen Sie den vollständigen, reich bebilderten Beitrag in der Ausgabe März/April 2023 von UNSER BAYERN (BSZ Nr. 10 vom 10. März 2023)

Abbildungen:

Vor dem Eingriff saß der Patient im warmen Wannenbad: aus hygienischen Gründen ebenso wie zur körperlichen und seelischen Entspannung. Ein Becher Wein tat sein übriges. Und dann war das gemeinsame Gebet von Patient und Ärzteteam obligatorisch, wie Caspar Stromayr in "Practica Copiosa" zeigte. (Foto: ERB Lindau)

Vermutlich war es weniger die Ästhetik von Blasensteinen, die den Aus-

schlag für die Tableauillustrationen im Ingolstädter Manuskript gab. Die Darstellung samt Nachweis, wem die Steine entnommen wurden, dürften eher der fachlichen Referenz von Schneidärzten gedient haben. Oder auch um künftigen Patienten anschaulich zu machen, was sie da in ihrem Innern plagte. (Foto: DMMI)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!